機器人應用

機器人研究對人類來說一直是新奇有趣的主題,隨著科學技術不斷演進,機器人在社會中的應用變得廣泛、實際且多樣化,而這使機器與人的互動模式相關研究變得更為關鍵。目前可見人機互動( Human-robot interaction, HRI)在科技市場中越趨流行。除了學術圈對HRI的研究投入,相關產業也開始研發與銷售可以讓人類與機器人互動的科技產品,例如:Sony的Aibo和Qrio、Mayfield Robotics的Kuri。目前機器人應用在自動化工業生產相對成功,而我們若能掌握機器人如何跟人互動的知識,則機器人在陪伴、或是社交、物理上的協助角色將會有令人振奮的改變,這也就是 HRI 重要的地方。以下文中將談及:現有不同領域的機器人應用、機器人應用所關聯的研究脈絡、可能的未來機器人應用、機器人應用的潛在危機。

現有不同領域的機器人應用

互動服務型機器人 Service Robots

Service robots 利用「機器人本身吸引人注意」的特性作為客戶服務的載體,主要可分為三種:導覽機器人、服務台機器人、推銷機器人。導覽機器人從某處移動到要求點,並提供該位置相關的訊息;如在博物館中,機器人邀請參觀者表明是否願意參與導覽活動。若邀請成立則開始帶領使用者參觀幾個展覽品,並提供解說(Burgard et al., 1998)。服務台機器人則是在定點提供資訊服務,或是在飯店協助快速辦理入住手續。推銷機器人則是被應用在宣傳活動或百貨公司中。在日本,Pepper已經被用於宣傳推廣。相關值得討論的研究議題如:賦予機器人表達情緒的功能,能否可以傳達給人更明顯的訊息以創造更好的互動?導覽互動介面為何?有沒有機器人主動發起推銷的可能?(Satake et al., 2009)。

(https://ifr.org/ifr-press-releases/news/why-service-robots-are-booming-worldwide)

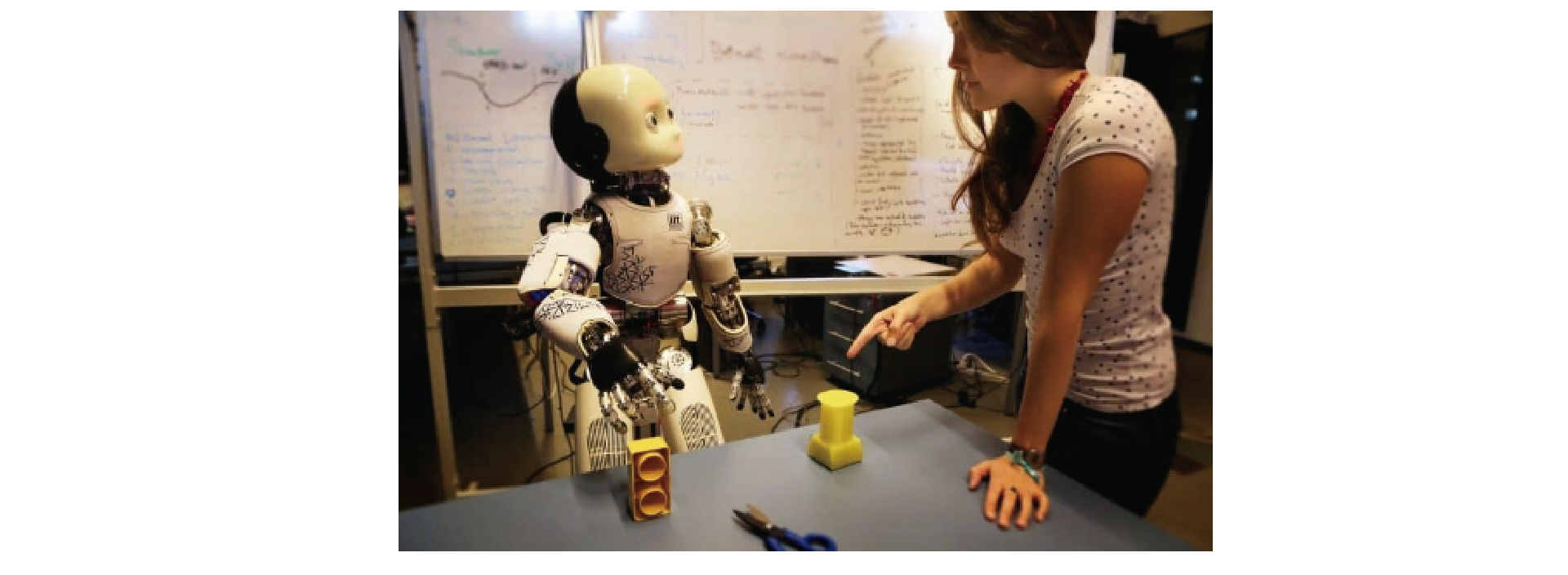

教育型機器人 Robots for Learning

教育型機器人並非指一個輔助教材,而是在教育活動中扮演類似人類的角色。如作為老師教學(Kanda et al.,2004),或作為助教輔助老師教學(Alemi et al.,2014)。機器人也可以作為學伴,讓機器人跟學習者擁有的知識相近,或有個知識較少的同伴,將可以增強學生的信心(Hood et al.,2015;Tanaka and Kimura,2010)。還有一種形式為機器人被學生教學,若學生能完成教學任務,代表學生對知識已有相當的掌握度。有研究者發現機器人比其他科技應用讓學生學習的成效更好,因此探討機器人在教學上的角色是目前研究關注之一。

(https://www.globaltechoutlook.com/can-reinforcement-learning-help-robots-become-intelligent/)

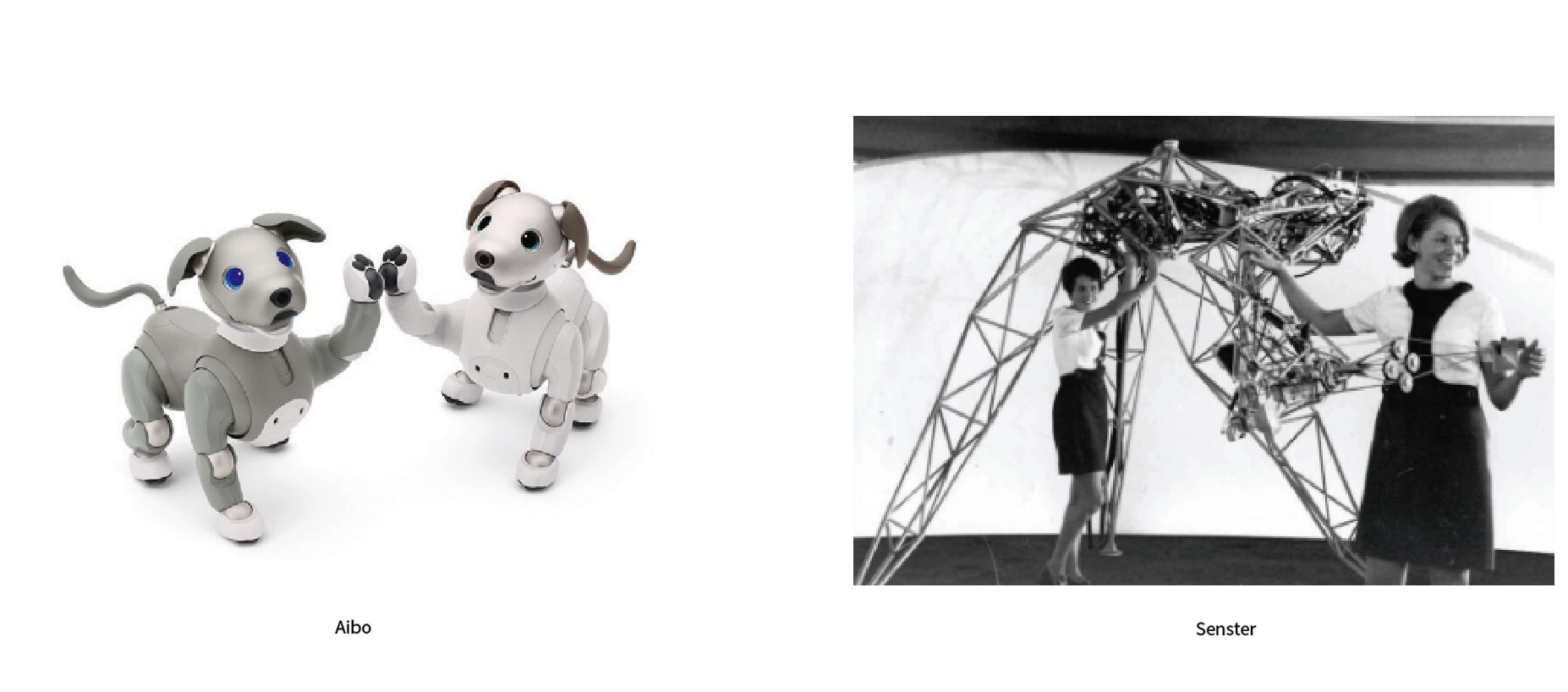

娛樂型機器人 Robots for Entertainment

機器人在娛樂方面的應用是大眾最常接觸的,如:寵物玩具機器人Aibo 、Pleo。他們或許沒有所謂實用功能,但在與人類的互動反應上更為細緻,這也許是受到人們歡迎的原因之一。

另外是用於展覽或遊樂園的展覽型機器人,他們通常每天執行同樣腳本,與觀眾的互動相對少。未來可以著重於加入自主性的模組,如:追蹤觀眾注意力。

展演型機器人,有別於恐龍或蠟像機器人,會進行創作或本身即是藝術的展現。如:Senster 、Nao 在上海世博的表演、樂器演奏機器人等。未來,我們也會想了解機器人如何演出戲劇、能否跟人一起彈奏樂器或進行更加協作及強調互動的表演。最後,性愛機器人是商業上有極大潛力一種機器人,其相關探討包含:如何回應人類、更細緻的臉部變化,以及如何看待此類機器人在人類社會的定位與影響。

健康照護機器人 Robots in Healthcare and Therapy

通常以 社會輔助性機器人 Socially Assistive Robotics (SAR) 展示,最常見的是希望藉由具有社交功能的機器人,提供長者照護技術以外的輔助。因為社交能力能夠對於長者或輕度認知障礙的人提供重要的支持。如:Paro在長者社群裡相當受到歡迎,其柔軟觸感與療癒外型,讓長者很願意與之互動,進而減少孤獨感。因此,研究長者與此類機器人長期互動下的生心理與社會影響,便顯得相當重要(Wada and Shibata,2007)。研究者也希望能賦予機器人提醒吃藥 (Pineau et al., 2003) 或簡易醫療服務(Robinson et al.,2014)等功能。長者之外,應用在與 ASD 症候群互動的機器人,也被認為對於訓練 ASD 孩童社交能力、調節和解釋情緒的能力有所幫助。另外亦有支持身體康復、提供物理治療的機器人,例如:負責體態控制的教練或糖尿病童支持等。

個人助理機器人 Robots as Personal Assistants

智能個人助理通常運用語音操作,並放在家中或辦公室,如:Amazon 的Alexa、Apple 的 Siri、Microsoft 的 Cortana 和 Google Assisstant,最常被用來詢問天氣、交通等簡單訊息,或控制設備如播放音樂。這樣的社交交流相對單一且簡短。更進階的發展,以社交機器人作為智能個人助理,也許最終能與上述各大公司已開發的助理相較勁。相較於智能個人助理,社交機器人更具有「社會臨場感」,如:眼睛、耳朵或嘴巴可以對使用者暗示機器人可能具有社交能力。舉例而言,社交機器人除了播放音樂外,可以透過其他互動反應,讓用户認為他們和機器人一起聽音樂(Hoffman and Vanunu,2013),這是智能個人助理無法提供的社交性。另外,社交機器人也可以在家中或辦公室作為監視設備、交流窗口,或參與人類團體遊戲。

服務型機器人 Service Robots

這類服務型機器人有別於在博物館或商業環境下的服務,是指幫人類處理繁雜、骯髒、危險的事務。通常處理簡單重複的工作,且與人類互動少。如掃地機器人在屋裡隨機移動,遇到牆壁時掉頭,每隔一段時間就自主清掃,他們具有對灰塵或環境的感測器,但較少針對人類反應的感測與回應。還有因應疫情而更受重視的物流機器人,可能被用在倉庫、醫院、飯店等場域。近來也被用來送餐。不過應用在街道上,可能成為道路上的障礙物。同理,醫院的繁忙工作流程和病患概況會影響運送機器人實施成功與否。因此雖然與人類的互動少,但物流機器人面對的動態環境及人類意圖亦是複雜且值得研究的。最後是保全型機器人如 K5,職責是四處走動、監控犯罪,並警示管理者,但也因此常被暴力對待。這有關於機器人在社群中應該表現友善或具威脅性,以及如何才能更具有信賴感。

協作機器人 Collaborative Robots

傳統工業型機器人不靈活、堅固、有限的偵測能力,因此在啟動時,人類是被禁止接近。然而,協作機器人,亦可稱為 co-bots,具備安全設施、機電整合設計,可以在人類附近運作,甚至跟人類一起作業。因此通常具備理解和產生社交訊號的能力。例如:Walt、Baxter。他們的社交特徵展現如:可以在螢幕上顯示各種表情,來表現內在狀態。此外,相關研究也關注協作機器人的部署對協作團體合作如何產生影響。從正面角度來說機器人將幫助人類愉快及更有效率的工作,然而受限於目前發展,更多時候人類和機器人角色倒置,變成人類服務機器人,那就不是所樂見的。

自駕車 Self-driving Cars

人類一直憧憬的自駕車,也屬於一種機器人應用。目前市面上大部分的車子已經具備一些先進駕駛輔助系統(ADAS),例如:跟車系統、主動車距控制巡航系統、自動停車系統、預警性煞車系統、行人保護系統或盲點警示系統等。然而,自駕車必須創造更強的信賴感,駕駛和車輛間需要有效的人機介面。例如:車輛若能解釋為何煞車,比直接報告要煞車的行動,更能讓駕駛信賴。而自駕車與其他用路人間也需要能溝通的介面。像是車輛在行人穿越道前,以放慢速度示意行人通過,例如:Jaguar Land Rover 裝上大眼睛來表示注意。

遠端操控機器人 Remotely Operated Robots

遠端操控機器人通常應用在較危險的情境中。例如:在軍事需求上,操作員遠端控制機器人偵測炸彈,來替軍事車輛開路;或者在搜索救援中,透過無人機在地面或空中尋找受難者。這類機器人通常具有一定能力的自主導航能力,但仍需要人類操作員控制。機器人缺乏閃避危險的能力,也需要人類操作員的干涉。此外,遠距臨場機器人(Telepresence Robots)也逐漸出現在市場上,可以用在遠端演講或與不同地點的人互動。在上述的應用場景中,遠端機器人需要具有一定自主性。但面對瞬息萬變的環境,仍然需要人類操作進行正確反應。因此類似的倫理問題需要我們一再關注:機器人的自主性與人類對其的信賴感如何達到平衡?若出於機器人自主行動的失敗責任,應該由誰負責?

未來可能的應用

上述各種應用已經逐漸在社會上實施,研究者正在關注的未來應用包含:

-更高自動化與整合度,例如:直接作為設備網路、機器人做為智慧家電整合平台

-探索人跟智慧家電及傢俱的互動關係。例如:臥榻如何跟人互動、抽屜跟人的互動

-擬人化家具:社交垃圾桶、機器人餐具、會講話的冰箱

-醫療機器人

-更積極的教育機器人,尤其在第二外語教學

在未來,這些機器人的外型、舉止、言談或許會讓人類不再直接認定他們只是「機器人」而已。

機器人應用可能帶來的問題

一開始,人們出於好奇心通常很樂意開始使用機器人。然而,隨著互動次數的增加,人對機器人可以進行的活動又有更高的期待。當機器人無法滿足該期待,將可能讓人類的使用意願下降。因此,HRI 未來研究目標著重於使機器人在多次互動中建立起用戶興趣。

與此同時,我們也擔心若存在讓用戶持續感興趣的機器人,人們將可能過度依賴機器人的陪伴,加上人類本身就很容易受移動物體或聲音影響,機器人甚至應該要能識別,何時應該降低自身存在感,不去吸引群眾。我們應該汲取智慧型手機的經驗,盡力避免過度依賴的議題在機器人上重現。最後,令人意外的發現是,機器人在落單或沒有被監督情況下容易被霸凌,且兒童似乎特别容易出現欺負機器人的行為。對於此類型的現象,應該要有更多的研究與掌握。

機器人市場正在蓬勃發展,但目前市場上的機器人大多只能進行有限的社交行為。隨著機器人越來越融入人類社會生活,更多互動議題與應用倫理逐步浮現。更多實證研究與評估、倫理議題的討論及法律規範的設立,都將是未來社會機器人應用於社會前需嚴謹考量的。

參考資料

Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., & Sabanovic, S. (2020). Human-Robot Interaction – An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press