恐怖谷理論

恐怖谷 The Uncanny Valley

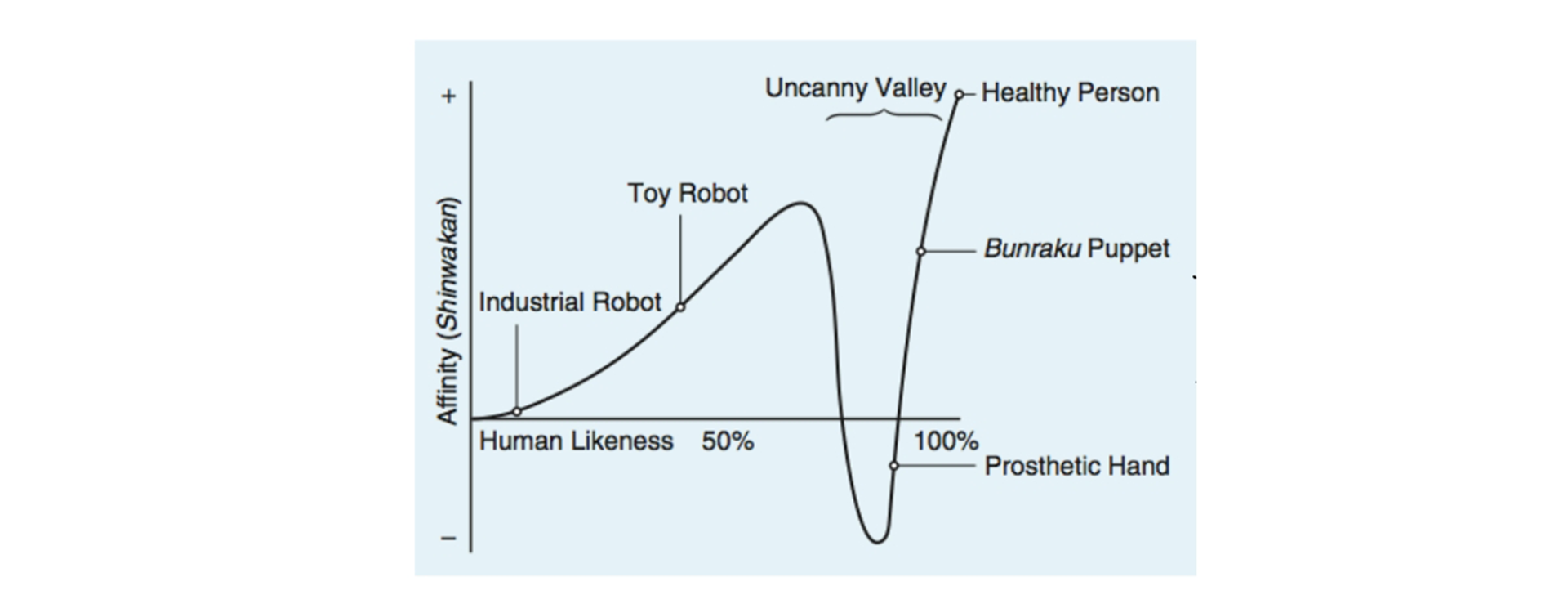

當您與逼真的人型蠟像或人型機器人面對面時,您是否會感到不安?1970年,日本機器人學者森政弘(Masahiro Mori)首先提出恐怖谷的概念:當機器人變得越來越像人類時,就會越來越受到人們歡迎,直到機器人太過逼真,與人類的相似程度達到某個特定的頂峰,以至於難以區分機器人與真人時,人們對它的喜好程度就會急劇下降到谷底,進而產生陌生、恐懼等反應。而這個急遽而下的谷底即稱為「The Uncanny Valley」。由此,恐怖谷的概念被用以描述人們面對和人類過於相似的非人實體時所產生的負面反應。

恐怖谷的恐懼從何而來

如圖所示,工業化機器人外觀與人類差異極大,人們幾乎不會對工業化機器人產生親切感;而玩具機器人為符合市場需求,通常有著可愛或討喜的外觀,當玩具機器人與人類樣貌越來越相似時,人們也更加容易對機器人產生親切感。但是,當非人個體的外觀與人類達到高度相似時,如:屍體、假手、假人模特等,這些似人非人實體便可能會引起不適感。

(圖片取自Mori, M., & Macdorman, K.F. (2017). The Uncanny Valley: The Original Essay by Masahiro Mori-IEEE Spectrum.)

這些實體有著與人類相似的外觀,但行為卻與人類有所差異,如:機器人與人們對談時的表情反應過慢,這些小細節就容易讓人感到毛骨悚然。人類與非人類本該為兩個互斥的類別,但似人非人實體介於兩者之間。當人們透過小細節察覺到與自己互動的實體雖然有著與人類相似的外表,但實際上並非自己的同類時,強烈的矛盾感會引發認知失調。

電影中的恐怖谷

現代科技進步之下,電影中的科幻角色得以透過特效與建模技術搬上大銀幕。不過特效為電影帶來的影響,並不全然是正面的。如同2019年上映,改編自同名音樂劇的《貓》。其中的爭議也離不開特效帶來的恐怖谷效應。電影中的特效將貓咪妝髮與人結合在一起,使我們難以分清那些爬來爬去的角色到底是人還是貓。而《貓》的恐怖谷效應不僅反應在角色的裝扮上,角色的移動方式既有人類直立的行走、擁抱、跳舞或歌唱,又融合了貓咪的跳躍、爬行、爪子抓取的行為,觀眾也由此產生混淆困惑與認知失調。

恐怖谷的解法

至今仍有許多研究投入尋找避開恐怖谷效應的解決方法,以提供機器人或非人物體設計時可依循之準則與方向。研究人員建議,避免在設計時混合過多人類與非人類元素,並且確保物體外觀與行為能力相符。森政弘提到,像是假手的設計上,可以加入木紋等明顯的非人類特徵,用以避免恐怖谷效應。不過森政弘也在採訪中表示,對於非人物體的外觀建議,僅只是對設計上的建議,而並非科學上的建議。隨著越來越多機器人融入我們的日常生活,設計師也需要考量使用者對機器人外觀的接受程度。

參考資料

Mori, M., & Macdorman, K.F. (2017). The Uncanny Valley: The Original Essay by Masahiro Mori-IEEE Spectrum.

Rina Diane Caballar (2019). What Is the Uncanny Valley. IEEE Spectrum.