社會機器人主題演講紀實

An Interdisciplinary Introduction on Ethics and Design for Social Robotics

演講紀實

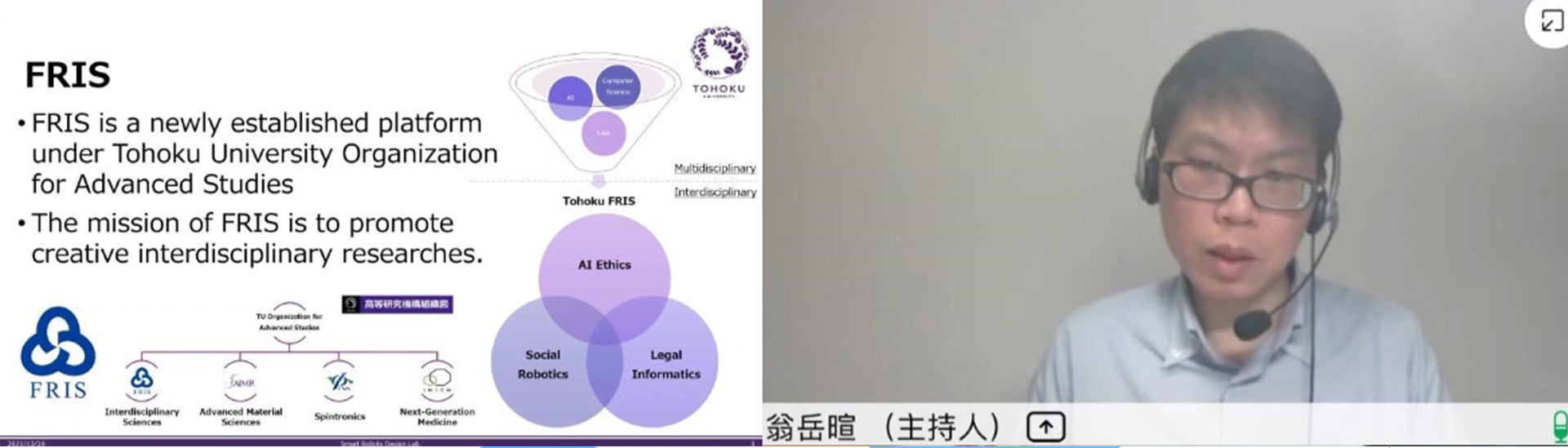

緊扣於社會機器人倫理設計主題之下,翁岳暄老師不僅僅在演講中講述了關於人工智慧管理、機器人倫理的設計方法以及相關實際研究例子,更向上延展到了其專長的相關學科領域「法律資訊學」,也向下拓展到運作中的實務推展計畫,以日本Society 5.0計畫展望日本2050的未來社會。

演講之初,翁老師介紹了其背景與相關專長的融合,並進一步說明法律資訊學可能的應用面向。法律資訊學除了以資訊工程的技術解決法律問題外,還涵括了法律的視覺化呈現。透過以視覺化符號的方式,產生人類與機器人可以共同理解與遵守的法律規範。翁老師以「禁止攜帶寵物」例子中的「寵物」此名詞說明法律詞彙的使用上多數是抽象且難以窮盡。而這樣的特性,便是設計機器人倫理上的一大困難。當社會機器人應用場域越來越多元時,人們將難以設想所有可能發生的問題。此時,就需要透過一定的原則與規範讓機器人能夠在不同情境中推論與判斷。就像翁老師在「倫理調和設計」中提到的四種代理人的層次:「Ethical Impact Agents」、「Implicit Ethical Agents」、「Explicit Ethical Agents」、「Full Ethical Agents」。從機器人應用對社會道德倫理的影響,到特定場域的倫理規準應用、再到能夠推論判斷不同情境適切的行為,再到最後能夠真正理解倫理道德的意涵。這將是未來社會逐步推演發展的進程,而法律符號將可能在其中作為一種應用的形式。

接下來,翁老師從設計機器人需要思考的三層面問題:功能性(有功能才有存在價值)、移動性(可以在社會中不同空間與人互動)與社會性(在社會中成為被認可的存在)切入人工智慧管理中重要的價值敏感性設計(Value Sensitive Design)。價值敏感性設計是為了確保機器人的社會性,讓人類的價值觀能夠導入科技設計中。在以設計為主的人工智慧管理中,主要有兩種方法:倫理調和設計(Ethically Aligned Design)及社會系統設計(Social System Design)。前者透過釐清應用面向中所需的倫理價值,將倫理價值導入人工智慧的設計過程中;而後者則是以整體系統為主軸,由內而外思考倫理在系統間的角色,人工智慧機器人所處之環境與文化,再將倫理嵌入系統中。

兩種方法各有利弊,前者的問題在於切入角度較為單一,多數是從社會學角度去提倡。可以說是較為理想化的去思考機器人應該具備什麼倫理,卻沒有考慮機器人本身要如何編程進這些倫理價值。這樣的狀況可能造成理想與實際落實的落差。這也是為什麼社會機器人研究總是強調此主題的跨領域性質以及跨領域合作的重要性。在發展社會機器人到實際應用於真實世界中,就像是在創造全新的社會結構、環境與文化,其牽涉的面向並非單一領域可以解決。社會系統設計方法的問題則在於目前技術水平的限制。另外,多元領域合作的複雜及困難也是阻礙此方法前進的問題之一。就像翁老師提到其在進行身體化(Embodiment)對個資同意感知的影響實驗中遭遇的兩個挫折:1. 該研究應屬於哪一領域的研究,應該使用哪種倫理審查2. 工學院對該研究的興趣缺缺。體現出不同領域關注的重點,乃至於核心價值的差異,造成跨領域合作的困難。也說明尊重不同領域與開放心態的重要性。

除了技術限制外,翁老師也在演講中不斷提及科技創新與法律規範的平衡。相較於硬法,軟法或許是一個管理跟促進科技創新較好的方法。日本Tokku特區便是一個類似於「沙盒」的概念,讓技術能夠在實際場域測試,又一定程度地保護真實世界中的秩序。這樣的場域確實可以幫助機器人的應用從實驗室走進真實世界中,也能夠及早發現在真實環境中可能遭遇的問題。不過,雖然法律規準若過於保守或是嚴格將可能影響科技創新的發展。但是,換一角度思考,當技術發展牽涉到的可能後果越嚴重時,法律的嚴謹性確實也是必要的。因此,到底應該要先發展科技再解決後續法律的問題,還是要先設定好法律框架再發展科技,確實兩難。考量到機器人可能帶來的效益及衝擊,此問題確實值得更進一步地探討與規劃。

總結而言,此演講講述了設計機器人倫理的兩種主要方法及其各自的優缺點。此外,也帶聽眾初步地認識法律資訊學領域、日本在機器人發展上所做的努力(e.g. Tokku 特區以及Society 5.0)、文化與領域差異對機器人認知與研究發展的影響,以及機器人倫理中,關於欺騙、個資保護與隱私的相關研究。